In Deutschland leben 9 Sandlaufkäferarten in 10 Taxa. Es sind die Arten:

Cicindela (s.str.) sylvatica sylvatica Linnaeus, 1758

Cicindela (s.str.) sylvicola Dejean, 1822

Cicindela (s.str.) gallica Brullé, 1834

Cicindela (s.str.) hybrida hybrida Linnaeus, 1758

Cicindela (s.str.) transversalis transversalis Dejean, 1822

– Cicindela (s.str.) transversalis pseudoriparia Mandl, 1935

Cicindela (s.str.) maritima maritima Dejean, 1822

Cicindela (s.str.) campestris campestris Linnaeus, 1758

Cylindera (s.str.) germanica germanica (Linnaeus, 1758) und

Cylindera (Eugrapha) arenaria viennensis (Schrank, 1775)

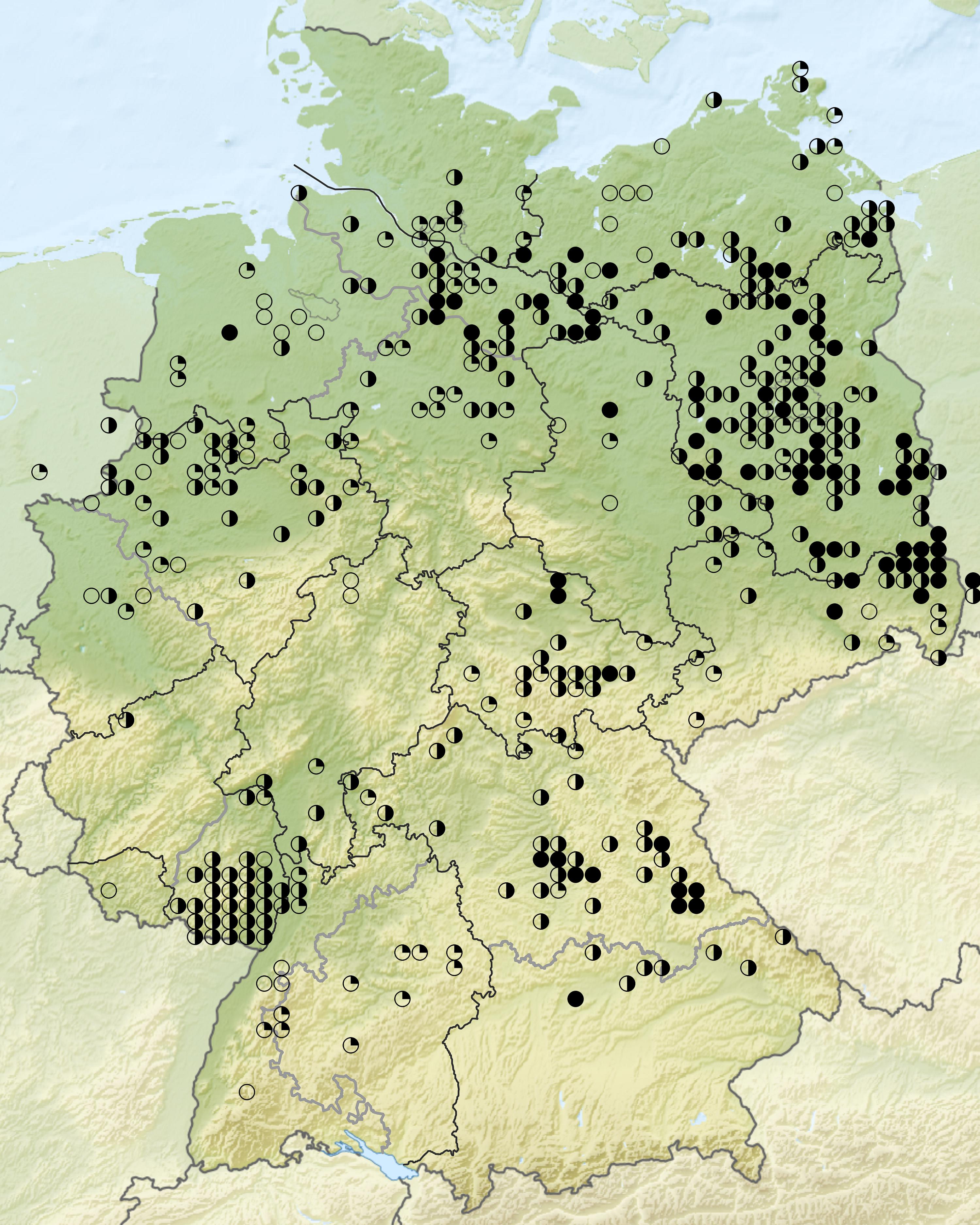

C. maritima kommt nur im Bereich der Küstenregion vor und ist heute hochgradig gefährdet, vom Aussterben bedroht. C. gallica lebt/e(?) auf alpinen Matten im Bereich bis über 2.000 m. C. hybrida ist nach C. campestris am weitesten verbreitet. Sie besiedelt sandige bis feinkörnige Rohbodenstrukturen auch kleinerer Größe von der Küste bis in die alpinen Lagen der Gebirge. Die früher als Unterart der Cicindela hybrida betrachtete Cicindela transversalis gilt heute als eigene Art, die sich insbesondere im Genitalbau unterscheidet, äußerlich jedoch der C. hybrida ähnlich werden kann (Gebert 1991, Matalin in: Löbl & Löbl 2017). Die Nominatform von C. hybrida lebt in einem Gebiet von der Küste bis in die Mittelgebirge – vermutlich an einer Linie Rheinpfalz-Mittelfranken in südlicher Richtung bis ungefähr München und Breisgau. Daran in südlicher Richtung anschließend kommt im Alpenvorland die an Flussufern siedelnde Cicindela transversalis vor. Es wird angenommen, dass C. hybrida und C. transversalis sympatrisch, also im selben Habitat angetroffen werden können. Um verbindlich die Phylogenie zu klären, sind umfassende Untersuchungen durch mitochondriale DNA-Analysen in europäischem Außmaß notwendig.

Cicindela transversalis steigt ähnlich wie C. sylvicola weit über 1.000 m hoch ins Gebirge. C. sylvicola lebt aber in völlig anderen Habitaten – Abbruchkanten, Hangrutschungen etc. von planaren bis zum Teil in subalpine Lagen. Die am weitesten verbreitete Art ist C. campestris, welche schütter bewachsene Habitate bevorzugt. C. arenaria, die bei uns nur in der Rasse viennensis lebt ist aus Westdeutschland nur noch von sehr wenigen aktuellen Fundpunkten bekannt. In Ostdeutschland, und dort besonders in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Brandenburg siedelt sie in Sekundärhabitaten, wie den Folgelandschaften der Braunkohletagebaue oder Kiesgruben. Ihr Bestand ist am stärksten durch Sukzession gefährdet, da dynamische Flussauen, der eigentliche Primärlebensraum der Art, nahezu verschwunden sind. Durch Regulierungen und Querverbauungen wird die Umlagerung von Sanden und Kiesen in weitgehend verhindert. Die seltenste Art in Deutschland ist wohl C. germanica, die überall stark zurückgegangen ist.

Cicindela (s.str.) sylvatica sylvatica Linnaeus, 1758

Die Art hat in ganz Deutschland eine stark rückläufige Tendenz. Die meisten mitteleuropäischen Standorte mit größeren Populationen befinden sich auf Truppenübungsplätzen. Wenn dort aber nicht mehr „geübt“ wird, nimmt die Sukzession ihren Lauf. In noch vorhandenen Biotopen mit Vorkommen entsprechender Populationen sind Pflegemaßnahmen erforderlich. Hierbei ist zu beachten, dass wir in einer Kulturlandschaft leben, in der für einige Arten ökologische Nischen entstanden sind, die von sich aus so wahrscheinlich nicht entstanden wären. Naturschutz heißt demnach nicht immer alles sich selbst überlassen! Eine großflächige Verbuschung mit Birke, Pappel, Kiefer und anderen Gehölzen in den Vorkommensgebieten bedeutet langfristig einen weiteren Rückgang der Art.

Cicindela (s.str.) sylvicola (Dejean, 1822)

Der Bergsandlaufkäfer besiedelt fast ausschließlich sandige oder schluffige Substrate in Hanglagen, wie sie an Rutschungen, Abbruchkanten, Abrieselkegel (Steinbrüchen), Aufschüttungen und Hohlwegen anzutreffen sind. Ihren Brutröhrenbau hat die Art speziell an diese Habitate angepasst. Zudem werden solche Biotope bevorzugt in kollinen bis alpinen Regionen besiedelt. In Sachsen gibt es Ausnahmen, wo die Art gelegentlich auch im Tiefland in Steinbrüchen oder Sandgruben vorkommt. Sie ähnelt der Cicindela hybrida, ist aber etwas größer und hat zusätzlich zu den distalen Endborsten des ersten Fühlergliedes weitere auf das Fühlerglied verstreute 3-7 Borsten.

Das Areal der europäisch verbreiteten Art erstreckt sich von Zentralfrankreich über den Alpenraum nach Mitteleuropa weiter über den Balkan bis in die Ukraine, innerhalb Deutschlands erreicht sie das Weserbergland im Norden (Trautner 2017).

Cicindela (s.str.) transversalis (Dejean, 1822)

Die westpaläarktisch verbreitete Art kommt in mehreren Unterarten von Westeuropa Pyrenäen, den Alpenraum bis zum Balkan in Südosteuropa vor und besiedelt bevorzugt sandig schottergeprägte Flussauen vom Hochgebirge bis in Tiefland. Sie jagt tagsüber bevorzugt Ameisen wie die anderen Arten der Gattung auch.

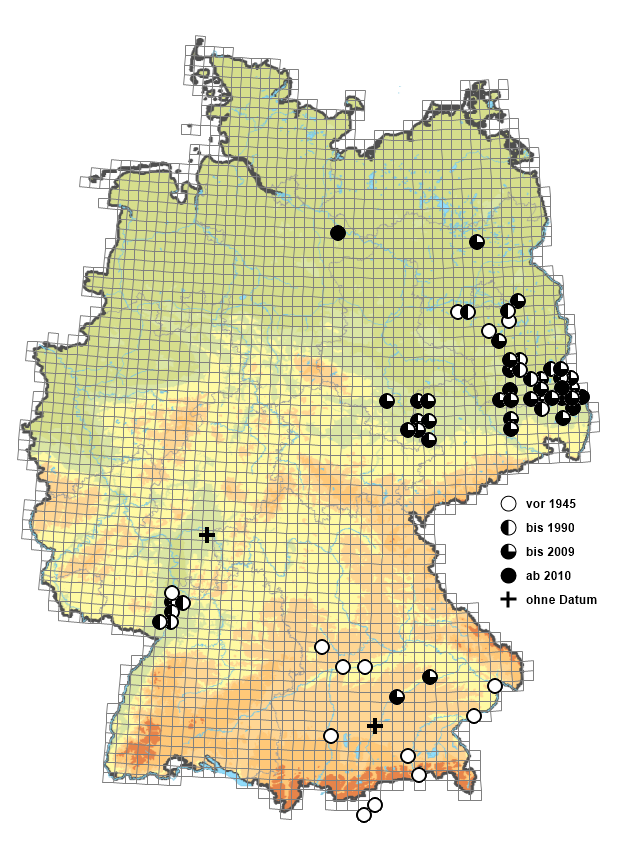

Cylindera (Cylindera) germanica (Linnaeus, 1758)

Die transpaläarktisch verbreitete Art kommt in mehreren Unterarten von Westeuropa über ganz Südeuropa, das Kaukasusgebiet bis nach Ostsibirien vor. In Deutschland ist sie mit Ausnahme der norddeutschen Tiefebene noch verbreitet anzutreffen, obgleich die Vorkommen in den letzten 70 Jahren starken Rückgängen unterliegen.

Vorzugsweise werden wechselfeuchte Standorte mit bindigen Böden und Kalktrockenrasen mit lückiger Vegetation besiedelt. Offenbar sind Flussauen als Primärhabitat zu bezeichnen, da Nachweise sowohl der heimischen Funde als auch aus anderen Ländern besonders häufig dort geführt wurden. Besiedelt werden bevorzugt spärlich bewachsene Flächen mit bindigem Bodensubstrat und einem Deckungsgrad der Vegetation um 20% (optimal) und geringer Aufwuchshöhe.

Die hohe Gefährdung von C. germanica in Deutschland ist auf die Intensivierung der Landwirtschaft, Nutzungsänderung in der Kulturlandschaft und zunehmende Sukzession zurückzuführen.

Cylindera (Eugrapha) arenaria viennensis (Schrank, 1781)

Die westpaläarktisch verbreitete Art Cylindera arenaria kommt in mehreren geografischen Rassen vom Kaukasus über Kleinasien Mitteleuropa, Osteuropa, auf dem Balkan, in Italien bis ins südliche Frankreich vor. Primärhabitate sind ausgedehnte Sandbänke mittlerer bis großer Flüsse und Salzfluren an Salzstellen (Niederösterreich, Ungarn). Vorkommen auch im nordöstlichen Europa (Polen – Baltische Staaten). Dort lebt sie auf sandigen und schlammigen Böden. Hauptvorkommen in Deutschland in Sekundärhabitaten Ostdeutschlands (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg – dort ist die Art besonders auf ehemaligen Braunkohleabbauflächen, Kiesgruben und Truppenübungsplätzen zu finden. Sonst ist sie in Deutschland nahezu verschwunden. In Mitteleuropa wird aktuell nur die Subspezies viennensis Schrank, 1781 nachgewiesen.

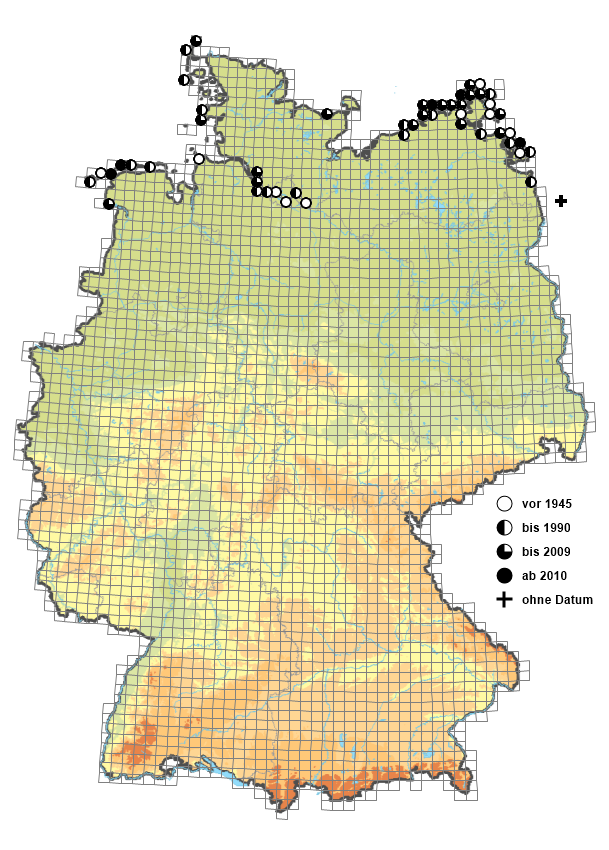

Cicindela (s.str.) maritima maritima Dejean, 1822

Die Art hat eine weite Verbreitung in der Paläarktis. Ihre Vorkommen reichen nach Osten bis in die Mongolei. Mehrere Rassen aus verschiedenen Regionen sind beschrieben worden. In Mittel- Nord- und Westeuropa lebt ausschließlich die Nominatform. In Südeuropa gibt es die Art nicht. Die nächsten Populationen, die auf die Subspezies krigisica Mandl zu beziehen sind, leben in der Ukraine und Südrussland. Eine weitere Subspezies, impercepta, lebt in der Mongolei.

Cicindela maritima lebt in Deutschland sowie in den sich anschließenden Beneluxländern und Frankreich im Bereich der Küstendünen und den küstennahen und zumeist salzbeeinflussten Bereichen der Flussmündungen, in Deutschland am Unterlauf der Elbe.

Die Populationen innerhalb Deutschlands sind in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen. Der Grund für die starken Rückgänge der Art ist hauptsächlich im Nutzungsdruck auf die Lebensräume zurückzuführen. Durch den enorm gestiegenen Freizeitverkehr, nicht zuletzt infolge der Erschließung immer weiterer Urlaubsgebiete, kam es zu großen Lebensraumverlusten durch Trittschäden in den Larvalhabitaten. Die Larven können ihre biologische Entwicklung in immer weniger ungestörten Bereichen zum Abschluss bringen. Ihre Wohnröhren im durch eine Patina gefestigten Sand werden einfach zu oft zertreten. Schwerpunktmäßig liegen die höchsten Populationsdichten im Bereich regelmäßig überspülter flacher Strandabschnitte (z.B. Neuer Bessin Hiddensee).

In Schweden, wo die Art auch auf Sandbänken großer Flüsse lebt, ist sie ebenfalls stark gefährdet. Durch Querverbauungen und Regulierungsmaßnahmen (z.B. Wasserkraftanlagen) wird die natürliche Dynamik in der Sedimentierung gestört. Das hat zur Folge, dass weniger geeignete Lebensräume entstehen, da ungestörte Habitate schnell der Sukzession unterliegen. C. maritima ist nach äußerlichen Merkmalen von der sehr ähnlichen C. hybrida durch den weit nach hinten absteigenden Ast der Mittelbinde und durch das Vorhandensein zweier dichter Haarbüschel in Höhe des Augenhinterrandes zu unterscheiden. Hinzu kommen die von außen nicht erkennbaren deutlichen Unterschiede im Genitalbau.

Eine ähnlich dramatische Entwicklung bahnt sich für die levantinische Sandlaufkäferart Calomera concolor (Dejean, 1822) in einigen Urlaubsgebieten an der türkischen Riviera an. Deren Lebensräume erleiden erhebliche Verluste durch Trittschäden – besonders durch unzureichend regulierten Tourismus.

Die Zeitraumkarte entstand unter Mitwirkung verschiedener Entomologen. Die Daten aus dem Niederelbe-Gebiet, den Friesischen Inseln und Schleswig-Holstein wurden teils freundlicherweise vom Verein für naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg e.V. bereitgestellt.

Cicindela (s.str.) campestris campestris Linnaeus, 1758

Cicindela- Arten sind tagaktive Jäger, die sowohl durch Umherlaufen ihre Beute aufstöbern als auch durch Beobachtung der Umgebung in der Lage sind, potenzielle Beutetiere zu erkennen und zu fangen. Am häufigsten werden Ameisen erbeutet, oft mehrere zusammengetragen und anschließend an einem geschützten Ort verzehrt.

Cicindela (s.str.) hybrida hybrida Linnaeus, 1758